EQUIPE CaPCoM

Catalyse, Polymères, Coordination et Modélisation

Contexte scientifique et enjeux

Le groupe de recherche CaPCoM est spécialisé dans la conception et la synthèse de nouveaux catalyseurs métalliques à base d’éléments terrestres abondants et non critiques, des espèces moléculaires aux nanocomposites métalliques innovants, pour des applications dans des procédés catalytiques sélectifs. Le groupe s’intéresse particulièrement à la transformation de substrats biosourcés et à la production de matériaux biodégradables, ainsi qu’à la production de composés clés pour l’énergie à faible émission de carbone. Ces travaux expérimentaux s’appuient largement sur ses compétences en modélisation, tant pour la compréhension des mécanismes que pour la prédiction des propriétés.

Membres de l’équipe

Responsable : Dr. Raluca MALACEA (CR)

- Dr. Julien ROGER (responsable adjoint, MCF)

- Dr. Régine AMARDEIL (MCF)

- Dr. Jacques ANDRIEU (MCF)

- Dr. Jérome BAYARDON (MCF)

- Dr. Audrey BEILLARD (MCF)

- Dr. Gilles BONI (MCF)

- Dr. Laurent BRACHAIS (MCF)

- Dr. Hélène CATTEY (MCF)

- Dr. Virginie COMTE-CANDAS (MCF)

- Pr. Jean-Pierre COUVERCELLE (PR)

- Pr. Paul FLEURAT-LESSARD (PR)

- Pr. Jean-Cyrille HIERSO (PR)

- Pr. Pierre LE GENDRE (PR)

- Dr. Adrien NORMAND (CR)

- Dr. Michel PICQUET (MCF)

- Pr. Nadine PIRIO (PR)

- Dr. Laurent PLASSERAUD (CR)

- Dr. Sylvie POURCHET (MCF)

- Cédric BALAN (TCH, UBE)

- Dimitri SABAT (IE, UBE)

- Henri SABBADIN (AI, CNRS)

Axes de recherche

Axe 1 : Chimie du phosphore

En savoir plus sur nos 3 thématiques de recherche :

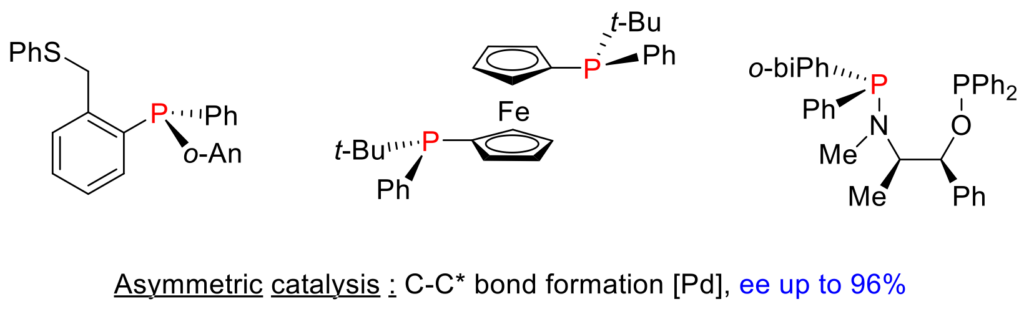

Phosphines P-chirogéniques

Les organophosphorés chiraux porteurs de la chiralité sur l’atome de phosphore (P-chirogéniques) intéressent l’agrochimie, la biologie et la chimie thérapeutique, les polymères de coordination, les réactifs de synthèse stéréosélective ou encore la catalyse et l’organocatalyse asymétrique. L’intérêt des organophosphorés chiraux provient de la facilité à modifier leur structure et donc leur propriété électronique et leur stéréochimie, par des réactions nucléophiles ou électrophiles au niveau de l’atome de phosphore ou en position α ou β d’un substituant. Depuis plusieurs années, nous nous intéressons au laboratoire à la synthèse stéréosélective de ligands phosphorés chiraux, notamment des phosphines ortho-fonctionalisées, en utilisant la méthode éphédrine ou encore la chimie des arynes. Récemment, un nouveau réarrangement stéréospécifique d’aminophosphines borane en phosphinites P-chirogéniques a été mis au point et a permis l’obtention d’organophosphorés P-chirogéniques tels que des aminophosphines-phosphinites (AMPP*) et des diphosphines stériquement encombrés qui ont été appliqués en catalyse asymétrique dans des réactions de formation de liaison C-C* avec de très bonnes énantiosléctivités.

Personnes impliquées : J. Bayardon, R. Malacea

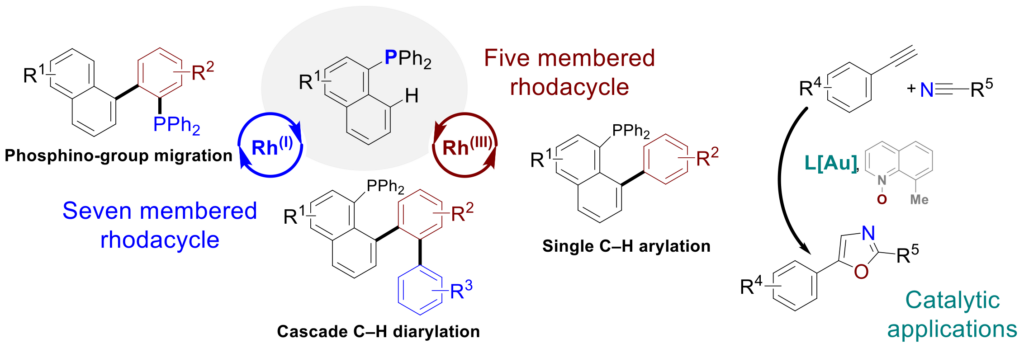

Phosphines polyaromatiques (PAH)

Les monophosphines hydrocarbures polyaromatiques ont démontré leur intérêt dans de nombreuses applications du domaine de la chimie de coordination, de la catalyse –comme les ligands à base diphényles dits de Buchwald–, de la santé par leurs activités analgésiques, anti-inflammatoires ou anti-cancéreuses, et également comme matériaux pour l’électronique organique. Ceux-ci incluent des dérivés aromatiques planaires tels que le pyrène, le phénanthrène ou le fluoranthène, pour lesquels leurs caractéristiques électroniques et géométriques peuvent également favoriser leur empilement par interactions π. Ces derniers peuvent être obtenus et diversifiés facilement par fonctionnalisations sélectives des liaisons C–H en s’appuyant sur l’atome de phosphore comme groupement directeur à l’aide de métaux de transition comme le rhodium (Adv. Synth. Catal. 2021, 364, 440). La nature du précurseur métallique à base de rhodium RhI vs RhIII peut s’avérer essentiel dans le contrôle de la fonctionnalisation des dérivés polyaromatiques. Ainsi, le précurseur cationique [Rh(I)(COD)2] BF4 permet l’introduction plus efficace de groupements arylés plus encombrés mais également une fonctionnalisation en cascade, voire une migration du groupement phosphoré via un rhodacycle à 7 chainons (Eur. J. Inorg. Chem. 2025, e202400721). Ces monophosphines (poly)arylés ont notamment permis d’améliorer l’activité catalytique à l’or dans une réaction de cyclisation vers la formation d’oxazoles (Synthesis 2023, 55, 3589).

Personnes impliquées : J. Roger, J.-C. Hierso, P. Fleurat-Lessard, H. Cattey

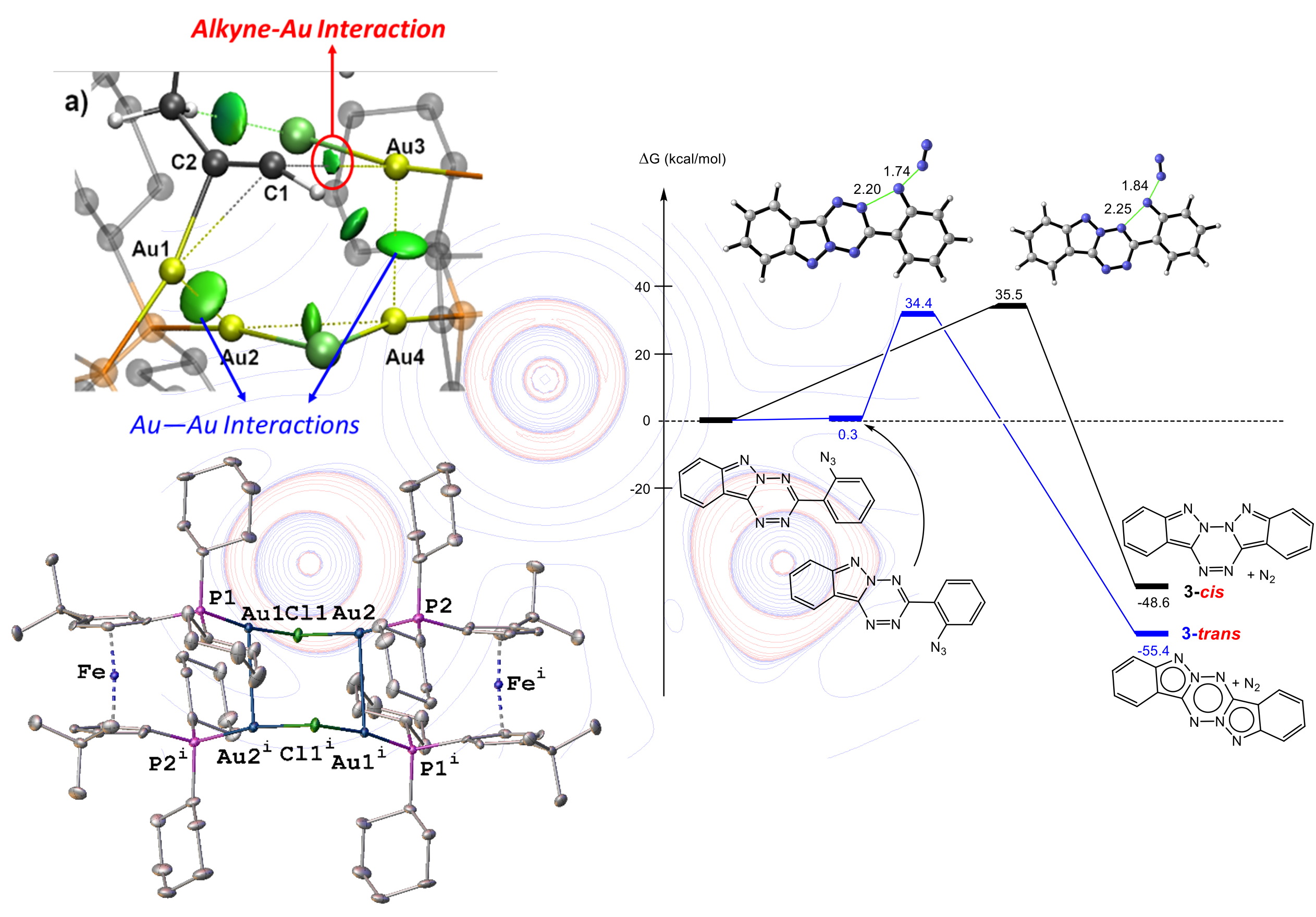

Phosphines ferrocéniques

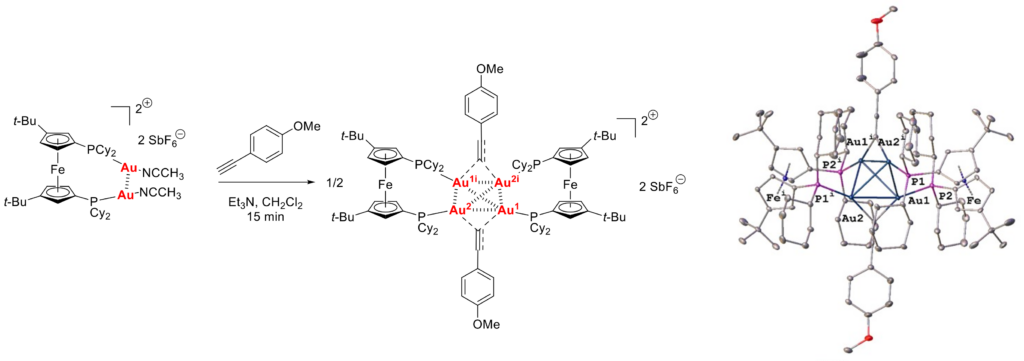

La conception raisonnée et la synthèse de ligands phosphines ferrocéniques polyfonctionnels, pour en étudier leurs propriétés physiques, leur chimie de coordination et leurs applications en catalyse de synthèse organique est très fertile. Une grande variété de ligands et de complexes aux multiples facettes a ainsi été créée et valorisée (Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 1754). Ces nouveaux ligands organométalliques –stables à l’air, à l’humidité et à la température– ont été utilisés, et commercialisés, pour catalyser les couplages C–C au palladium à taux réduit de métal (0.1 à 0.0001 mol%), puis pour l’activation des liaisons C–H et C–Cl (Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6650, Eur. J. Org. Chem. 2024, 27, e202400212). Cette chimie en phase homogène a été transférée en phase hétérogène vers des matériaux recyclables (Chem. Commun. 2014, 50, 9505). La catalyse au Pd par les ligands phosphines ferrocéniques a été examinée pour le couplage C–C d’alkylation C–H (Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 13573), et appliquée avec succès au couplage C–O (Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 3403), C–S (Chem. Eur. J. 2014, 20, 12584) et C–N (Catal. Sci. Technol. 2014, 4, 2072). Nous avons abordé des défis synthétiques très relevés pour incorporer dans l’environnement contrôlé d’une plateforme ferrocénique une paire antagoniste d’atomes donneurs (P ou N) et accepteurs électroniques (B) comme paires de Lewis (Chem. Commun. 2017, 53, 6017). L’éventail de réactions permises par ces ligands s’est récemment enrichi avec la réaction de Suzuki à l’or (rare), la cycloisomérisation sélective d’enynes (Chem. Eur. J. 2022, e202200769), la fluoration nucléophile des chloroquinoléines par l’Ag (Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 2017, 330).

Personnes impliquées : J.-C. Hierso, J. Roger, N. Pirio, R. Amardeil, P. Fleurat-Lessard, H. Cattey

Exemples de publications de l’axe 1

- Phosphorus‐Directed Rhodium‐Catalyzed C–H Arylation of 1‐Pyrenylphosphines Selective at the K‐Region. C. Sire, H. Cattey, A. Tsivery, J.-C. Hierso, J. Roger Adv. Synth. Catal. 2021, 364, 440–452. (10.1002/adsc.202101211) (Highlighted as Hot Topic: C–H activation in Asian JOC).

- Enantioselective Synthesis of P-chirogenic 1,2,3-triazolobenzophospholes. J. Bayardon*, C. Qian, R. Malacea-Kabbara, Y. Rousselin, S. Jugé. J. Org. Chem. 2024.

- Highly Functionalized Ferrocenes.E. Lerayer, L. Radal, T. A. Nguyen, N. Dwadnia, H. Cattey, R. Amardeil, N. Pirio, J. Roger, J.-C. Hierso Eur. J. Inorg. Chem. 2020, 2020, 419–445 (10.1002/ejic.201901183)

Axe 2 : Chimie de coordination pour la catalyse

En savoir plus sur nos 5 thématiques de recherche :

Chimie du CO2, synthons biosourcés et (de)polymérisation

Pour des raisons environnementales (épuisement des matières premières), économiques (instabilité des prix) et sociétales (prise de conscience), le remplacement des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon) apparait de nos jours comme une nécessité cruciale et un véritable enjeu pour le 21e siècle. Nous nous intéressons à la conception des matériaux et des polymères biosourcés à partir du dioxyde de carbone et de molécules issues de la biomasse pour obtenir des polylactides, polyhydroxyuréthanes, polycarbonates ou polyépoxides. Le dioxyde de carbone est envisagé comme une matière première chimique à part entière, abondante, de faible toxicité et de faible coût. Il est valorisable en tant que synthon C1 pour la synthèse des monomères polymérisables, notamment pour la fabrication de polycarbonates et de polyuréthanes. Divers nouveaux complexes basés sur des métaux abondants et biocompatibles sont développés en tant que catalyseurs versatiles et robustes pour la (co)polymérisation des monomères biosources. La fin de vie des matériaux et leur dépolymérisation dans un but de recyclage sont également prises en compte en développant des catalyseurs métalliques appropriés et en mettant en jeu si nécessaire l’emploi de solvants alternatifs ou des ligands biosourcés.

Personnes impliquées : L. Plasseraud, P. Le Gendre, R. Malacea, J. Bayardon, J. Andrieu, M. Picquet, G. Boni, J. P. Couvercelle

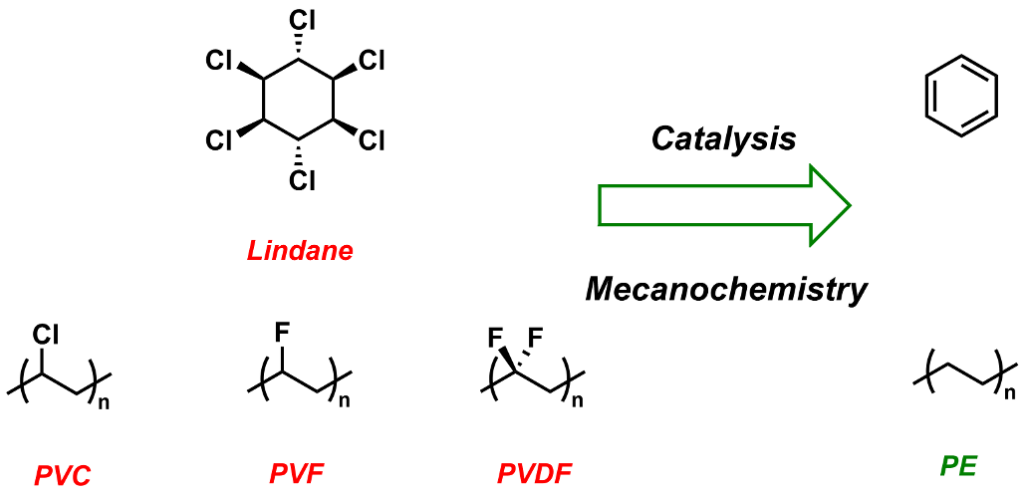

Déshalogénation des polymères et des polluants persistants

Les substances halogénées sont présentes dans un grand nombre de produits de consommation, de matériaux de construction, ou encore de formulations de pesticides. En raison d’une conjonction de facteurs (toxicité, caractère de polluants persistants, présence d’additifs « hérités »), la gestion de la fin de vie de ces substances est problématique : faute de procédés de recyclage viables sur le plan technico-économique, l’incinération est proscrite car elle libère d’importantes quantités d’acides (HCl ou HF) corrosifs pour les installations industrielles. En réponse à ces défis, nous avons récemment décrit une méthodologie de déchloration du PVC catalysée par le zirconium, en présence de silanes et dans des conditions douces. Nous étendons actuellement cette approche à d’autres substrats (lindane, polymères fluorés, PFAS…), et nous développons de nouvelles méthodologies (catalyse au titane, mécanochimie) dans le cadre de collaborations avec le LCC Toulouse et le LCPO Bordeaux, ou en interne. Ces recherches sont soutenues par le CNRS (programme Emergence@INC) et l’ANR (projet DEHAYLIDES).

Personnes impliquées : A. Normand, A. Beillard

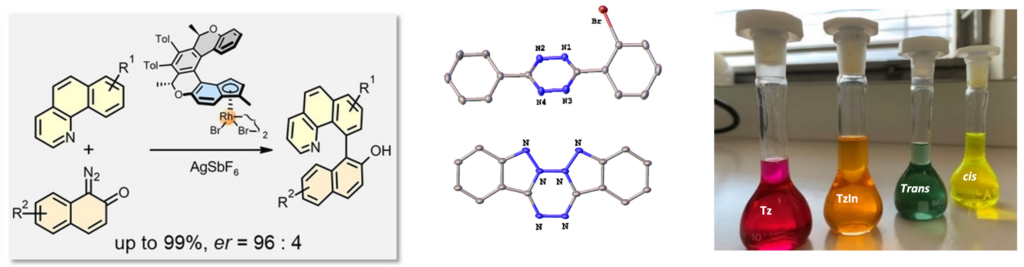

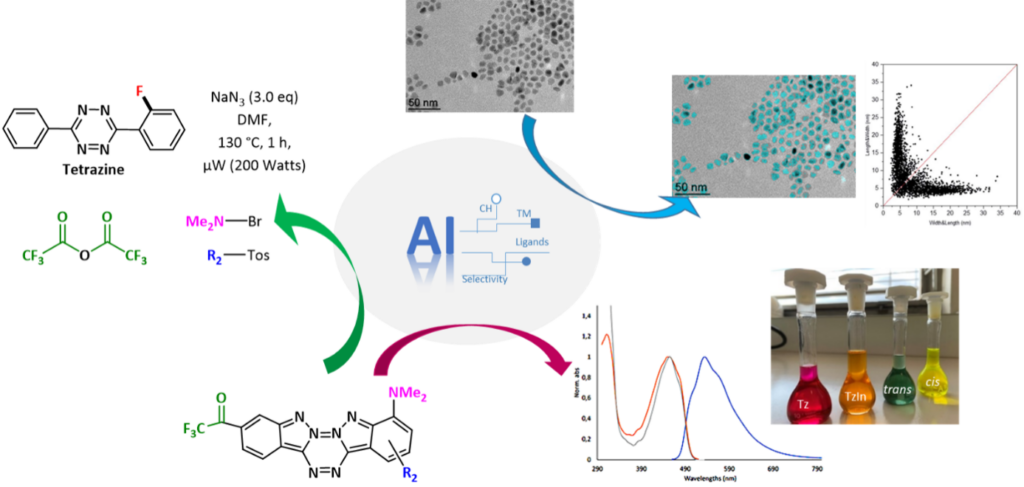

Activation CH, systèmes polyazotés conjugués

Les hétérocycles (poly)azotés des atomes d’azote sont des composés importants pour de nombreuses applications allant de leur utilisation en tant que ligands en organométallique, à leur présence en agrochimie, en santé, jusqu’aux matériaux moléculaires. Des modes de synthèse plus rapides, sélectifs et plus vertueux sont donc un enjeu majeur pour notre société. Une stratégie possible est l’activation sélectives de liaisons C–H en position ortho (ou plus éloignées) du cœur azoté en se servant de l’atome d’azote comme groupement directeur via la formation transitoire d’un métallacycle (Pd, Ru, Ir, Rh etc). Cette méthodologie a notamment été utilisée pour accéder à des benzoquinolines chirales via l’arylation asymétrique de benzoquinoline avec des diazonaphtoquinones catalysée par des complexes chiraux du rhodium à ligand indényl-hélicène (Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421512). Elle a également permis l’élaboration d’une voie de synthèse innovante de s-aryltétrazines poly-fonctionnalisées par rapport aux méthodes traditionnelles (de Pinner ou de Stollé) (Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 5555). Cette nouvelle méthode de synthèse a permis l’émergence de nouvelles applications pour ce type de molécule comme par exemple vers des systèmes polyazotés doublement « cliquables » (par couplage IEDDA ou par couplage de Huygens ; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1149) ou vers des molécules optiquement actives comme les bis-tétrazo[1,2-b]indazoles (Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202300571), mais également d’étendre rapidement et efficacement la famille des s-tétrazines polyhalogénes dont les propriétés fongiques ne sont plus à démonter (Clofentezine®, ACS Catal. 2017, 7, 8493).

Personnes impliquées : N. Pirio, J.-C. Hierso, J. Roger, A. Beillard

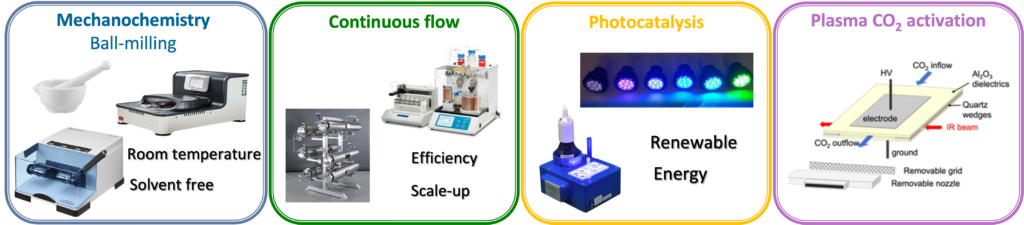

Modes d’activation innovants : photocatalyse, mécanochimie, plasma

Depuis plusieurs années, les chercheurs visent à améliorer les processus de synthèse organique pour les rendre plus efficaces, rapides et accéder à de nouvelles réactivités. Dans ce sens différentes technologies ou activations ont été développées :

- La mécanochimie qui s’appuie sur une activation mécanique et qui a comme second avantage de travailler avec un minimum de solvant ;

- La photocatalyse qui utilise un catalyseur capable d’absorber l’énergie lumineuse et de la retransférer à une réaction, permet l’accès à de nouvelles voies de synthèses et à de nouveaux produits ;

- L’utilisation de micro-ondes, du flux continu qui par leur capacité à chauffer plus localement et efficacement un mélange réactionnel diminuent les temps de réactions et améliorent la réactivité ;

- L’activation par plasma de liaisons fortes en coopération avec des physiciens dans le cadre d’un programme commun rassemblant étude mécanistique et applications synthétiques.

Toutes ces technologies et activations innovantes sont utilisées dans notre équipe pour diverses applications incluant la (photo)-catalyse ou la synthèse de catalyseurs pour le développement de nouveaux processus considérés comme plus éco-compatibles, et permettant l’activation de liaisons (C–H) et de molécules (CO2) plus difficiles par des approches thermiques traditionnelles.

Personnes impliquées : A. Beillard, J.-C. Hierso, N. Pirio

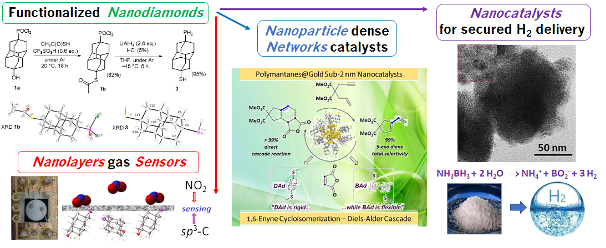

Nanocatalyse et nanochimie (diamantoïdes, nanoparticules, H2)

Nous étudions la construction « bottom-up » de nanostructures originales ordonnant, de différentes manières, nanodiamants fonctionnalisés purement organiques et métaux de transition, pour ouvrir la voie à des matériaux hybrides inédits. Les applications potentielles vont du domaine de l’énergie jusqu’aux procédés catalytiques, et vise à exploiter à l’échelle nanométrique les propriétés électroniques et de robustesse exceptionnelles du diamant. Les nanodiamants « moléculaires » (diamantoïdes) qui incluent les homologues supérieurs de l’adamantane (diamantane, bisadamantane, etc.), représentent une forme unitaire de carbone-sp3 proche des matériaux diamantés à l’échelle du nanomètre. Ils se distinguent et complètent les dérivés du carbone-sp2 comme les fullerènes, graphènes et NTCs. Nous avons décrit une méthodologie innovante par voie sèche (gazeuse : PVD et CVD) de fabrication de matériaux composites nanocouches ultrafines de palladium et d’or sur des autoassemblages structurés de diamantoïdes (Adv. Funct. Mater. 2018, 1705786). Les nanocomposites formés sont des capteurs de gaz (NO2, H2) réversible très sensibles à basse température (Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 9933). En solution, les diamantoïdes fonctionnalisés permettent de stabiliser des nanoparticules plutôt que des couches, formant des nanocatalyseurs ultra sélectifs de cycloisomerization d’enynes à l’or (J. Am. Chem. Soc. Au. 2021, 1, 187). La synthèse de nanocatalyseurs de déstockage d’H2 à partir de sources solides (amine borane), solution plus sécurisée que le H2 sous pression ou à froid, se base sur le Ru et le Ni. Notre démarche est associée de manière étroite à la trajectoire de nos partenaires (LCC CNRS Toulouse, groupe M. Kahn) visant la conception et l’élaboration de nanoobjets et de nanomatériaux complexes finement caractérisés, y compris par les outils de la chimie théorique.

Personnes impliquées : J.-C. Hierso, N. Pirio

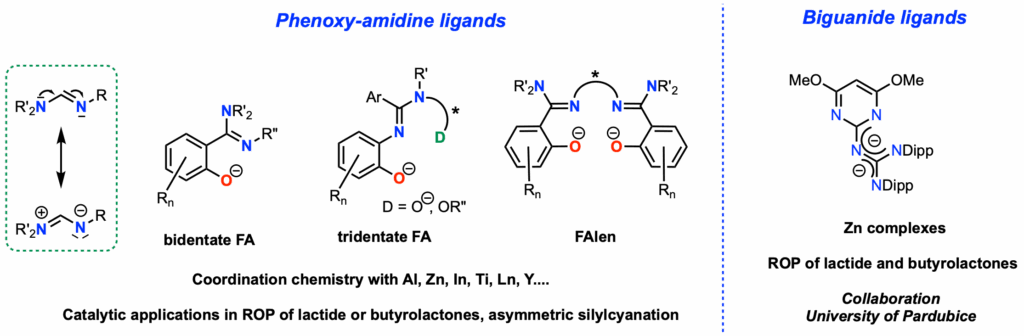

Ligands (poly)azotés π-conjugués : Chimie de Coordination et Catalyse

Les amidines n’ont fait l’objet que de très peu d’études en chimie de coordination et en catalyse. Pourtant, ces composés polyazotés sont susceptibles d’être de meilleurs ligands que les bases de Schiff si l’on considère leur caractère π-conjugué. Dans cette optique, nous avons développé une nouvelle famille de ligands en remplaçant le motif imine des ligands salicylaldimine (phénoxy-imine) ou encore des ligands bis(salicylaldimine) (Salen) par une fonction amidine (ANR MORFAL). Des études RMN, DRX et DFT ont mis en évidence des caractéristiques uniques au niveau des modes de coordination des motifs amidines au sein de ces ligands (coordination end-on / side-on / η3,caractère fluxionnel, hémilabilité…). Des complexes de zinc ou d’aluminium à ligand phénoxy-amidine se sont avérés très performants en polymérisation par ouverture de cycle (ROP) du lactide (Organometallics 2019, 38, 4147, ibid. 2022, 41, 2920, Eur. Pat. 22305933.8 2022, Dalton Trans. 2023, 52, 7854). Des complexes de titane à ligands phénoxy-amidine chiraux dérivés du prolinol ont été utilisés en silylcyanation asymétrique des aldéhydes (Eur. J. Inorg. Chem 2024,27, e202400405). Des ligands bis(phénoxy-amidines) (FAlen) ont été étudiés et leurs complexes de lanthane ont montré une isotacticité très élevée (Pm jusqu’à 0.93) en ROP de butyrolactones (Inorg. Chem. 2023, 62, 7342, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202509587). Dans le cadre d’une collaboration avec le groupe du Prof. Aleš Růžička (Université de Pardubice), nous nous sommes également intéressés aux ligands polyazotés biguanides. Des complexes biguanide Zn ont montré une activité exceptionnelle à température ambiante pour la ROP du lactide (ACS Catalysis 2025, 15, 9117).

Personnes impliquées : P. Le Gendre, R. Malacea, J. Bayardon, C. Balan

Exemples de publications de l’axe 2

- Can supercritical carbon dioxide be suitable for the green pretreatment of plant fibres dedicated to composite applications ? C. François, V. Placet, J. Beaugrand, S. Pourchet, G. Boni, D. Champion, S. Fontaine, L. Plasseraud, J. Materials Science, 2020, 55, 4671–4684

- Bis(salicylamidine) Ligands (FAlen): A Variant of Salen with “à la Carte” Denticity. V. Vaillant-Coindard, F. Chotard, B. Théron, C. Balan, J. Bayardon, R. Malacea-Kabbara, E. Bodio, Y. Rousselin, P. Fleurat-Lessard, P. Le Gendre, Inorg. Chem. 2023, 62, 19, 7342–7352

- Stereocontrolled Synthesis of Chiral Helicene-Indenido ansa- and Half-Sandwich Metal Complexes and Their Use in Catalysis. T. Edlová, J. Rybáček, H. Cattey, J. Vacek, L. Bednárová, P. Le Gendre, A. T. Normand, I. G. Stará, I. Starý, Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202421512 (10.1002/anie.202421512).

- Tetrazo[1,2-b]indazole: Straightforward Access to Nitrogen-Rich Polyaromatics from s-Tetrazines. A. Daher, A. Bousfiha, I. Tolbatov, C. D. Mboyi, H. Cattey, T. Roisnel, P. Fleurat-Lessard, M. Hissler, J.-C. Hierso, P.-A. Bouit, J. Roger, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202300571 (10.1002/anie.202300571).

- Poly(vinyl chloride) Dechlorination Catalyzed by Zirconium. A. T. Normand*, Y. Wu, T. Régnier, P. Fleurat-Lessard, Y. Rousselin, B. Théron, P. Le Gendre et M. Carta, Chem. Eur. J. 2024, 30, e202304005.

Axe 3 : Structure et modélisation

En savoir plus sur nos 3 thématiques de recherche :

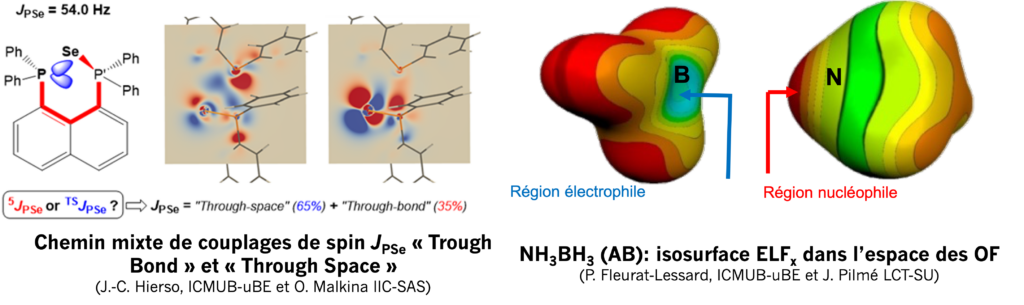

Compréhension mécanistique, structures, réactivité et interactions

Les réactions catalysées par les métaux de transition constituent une famille fondamentale en chimie organique de synthèse. La chimie théorique et la diffraction des rayons X jouent un rôle crucial et complémentaire dans la compréhension et le développement de nouveaux catalyseurs organométalliques notamment par l’analyse fine des interactions entre le métal, le ligand et les substrats. Ces deux méthodes complémentaires s’appuient sur le même objet : la densité électronique. Pour la résolution de structures cristallines, cette densité module l’intensité des pics de diffraction et permet ainsi de remonter à la structure 3D au niveau atomique pour une meilleure compréhension des mécanismes de réaction et l’obtention des paramètres géométriques (interactions, empilement …). En chimie quantique, la densité électronique permet de calculer toutes les propriétés des molécules : leurs géométries, leurs propriétés électroniques… En particulier, les approches topologiques telles que Atoms In Molecules (AIM, de R. Bader), Electron Localization Function (ELF) ou la Théorie de la fonctionnelle de la densité conceptuelle (développée par R. Parr) permettent de « traduire » la structure électronique des complexes en concepts chimiques tels que liaisons datives, covalentes, formes mésomères… mais aussi sites électrophiles ou nucléophiles pour prédire leur réactivité. En complément, le calcul des énergies des intermédiaires et états de transition conduit au mécanisme réactionnel. Pour faciliter la recherche des états de transition dans ces systèmes flexibles et complexes, nous avons développé le programme Opt’n Path, distribué librement et interfacé à plusieurs programmes de chimie quantique.

Personnes impliquées : P. Fleurat-Lessard, H. Cattey

Intelligence artificielle : analyse d’images, simulations spectroscopiques

L’intelligence artificielle (IA) est utilisée en chimie depuis plus de 30 ans, mais l’essor du deep learning (apprentissage profond) a révolutionné le domaine. Ces approches offrent aujourd’hui des perspectives prometteuses pour optimiser les conditions réactionnelles, concevoir des molécules via la rétro-synthèse assistée par IA, analyser des images ou encore prédire des propriétés physico-chimiques. Nous développons actuellement des outils basés sur l’IA pour l’analyse d’images de microscopie électronique en transmission (TEM). L’objectif est d’identifier et mesurer (semi)-automatiquement la taille des nanoparticules. Ces données sont ensuite exploitées statistiquement, notamment via les « 2D plots », afin de corréler les populations obtenues aux conditions opératoires. L’IA est également utilisée pour l’optimisation des conditions réactionnelles dans deux grandes familles de réactions sélectionnées selon l’expertise du laboratoire : (i) la fonctionnalisation de molécules par activation C–H directe et (ii) la synthèse de nanoparticules. Un point clé de ce projet est la construction d’une base de données de réactions bien caractérisées. Nous développons des approches automatiques pour l’extraction des réactions et des conditions expérimentales issues d’articles scientifiques et de brevets. Par ailleurs, nous explorons l’IA pour prédire les propriétés optiques de molécules développées au laboratoire, comme les (aza)-BODIPY, afin de rationaliser les efforts de synthèse. Enfin, nous travaillons à l’ajustement de potentiels interatomiques par IA pour accélérer les simulations moléculaires, permettant ainsi d’inclure plus précisément le solvant et d’accéder à des systèmes plus complexes.

Personnes impliquées : P. Fleurat-Lessard, J.-C. Hierso, J. Roger

Théorie du couplage de spin magnétique et de la liaison chimique

La puissance de la résonance magnétique de spin nucléaire (RMN) est indispensable à la détermination de nouvelles structures moléculaires dans les composés inorganiques, organiques et biologiques, ou à l’imagerie médicale pour le diagnostic et le soin. Malgré cette maturité, le phénomène de couplage de spin (identifié par la constante de couplage xJAB) et son mode de transmission –vu à travers la théorie « classique » de la liaison chimique– reste peu (re)connu (Chem. Rev. 2014, 114, 4838). Notre objectif global est d’étendre la perception et la compréhension actuelle du couplage de spin nucléaire comme l’un des paramètres RMN essentiels pour la caractérisation des molécules. Nous utilisons des modèles expérimentaux de polyphosphines (J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 11077) et des outils théoriques avancés (J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 10768). De nouvelles voies de couplage de spin sont découvertes, explorées, et rationnalisées par des modélisations de visualisation (Phys. Chem. Chem. Phys. 2022, 24, 24039). Ce programme fondamental devrait avoir un impact sur l’interprétation des phénomènes de RMN, de couplage de spin magnétique, et sur l’appréhension globale de la nature de la liaison chimique. Dans cette veine, nous étudions concernant la réactivité, dans le cadre des approches topologiques de la liaison chimique, le couplage de la fonction de localisation ELF et du « Non-Covalent Index ». Ceci permet de quantifier le rôle des différentes interactions faibles et fortes le long de coordonnées de réaction. L’objectif étant d’identifier les sites réactifs d’une molécule dans le champ de la DFT conceptuelle par l’identification et l’exploitation de descripteurs capables d’évaluer la réactivité globale ou locale.

Personnes impliquées : J.-C. Hierso, P. Fleurat-Lessard

Exemples de publications de l’axe 3

Sire, C.; Tsivery, A.; Sabbadin, H.; Cattey, H.; Penouilh, M.-J.; Fleurat-Lessard, P.; Hierso, J.-C.; Roger, J.

Rhodacycles Activity in P-Directed Rhodium-Catalyzed Synthesis of π-Extended Aromatic Fluoranthenyl Phosphines. Eur. J. Inorg. Chem. 2025, doi:10.1002/ejic.202400721

Klein; J.; Fleurat-Lessard, P.; Pilmé, J. New insights in chemical reactivity from quantum chemical topology, J. Comput. Chem., 2021, 12, 840-854. doi:10.1002/jcc.26504

Malkina, O. L.; Hierso, J.-C., Malkin V. G. Distinguishing “Through-Space” from “Through-Bonds” Contribution in Indirect Nuclear Spin–Spin Coupling: General Approaches Applied to Complex JPP and JPSe Scalar Couplings, J. Am. Chem. Soc. 2022 144 (24), 10768-10784, DOI: 10.1021/jacs.2c01637

Projets en cours

Nous bénéficions du soutien de divers agences et dispositifs régionaux (notamment Graduate Program EIPHI), nationaux (ANR PRC, France 2030, Plan de Relance, CNRS Innovation) et internationaux.