EQUIPE IFTIM

Imagerie Fonctionnelle et moléculaire et Traitement des Images Médicales

Contexte scientifique et enjeux

L’équipe IFTIM (Imagerie Fonctionnelle et moléculaire et Traitement des Images Médicales) a pour objectif de couvrir deux domaines essentiels en imagerie clinique : le déploiement de nouveaux traceurs d’imagerie en préclinique puis en clinique associé au développement de nouvelles applications, et le traitement et l’analyse d’images. Cette multidisciplinarité est atteinte grâce à une équipe constituée d’hospitalo-universitaires impliqués dans la recherche appliquée en imagerie médicale, de biologistes et physiciens impliqués dans la recherche fondamentale et appliquée en imagerie médicale et d’informaticiens spécialisés dans le traitement et l’analyse d’images médicales. L’équipe bénéficie d’un environnement très favorable pour le développement de projets de recherche, avec notamment les deux établissements publics de santé de la métropole Dijonnaise (CHU et CGFL), disposant ainsi d’un plateau d’imagerie très complet et d’une plateforme d’imagerie préclinique unique en France.

Membres de l’équipe

Responsable : Dr. Benoît PRESLES (MCF)

- Dr. Jean-Louis ALBERINI (PU-PH)

- Pr. Moncef BERHOUMA (PU-PH)

- Dr. Arnaud BOUCHER (MCF)

- Pr. Olivier BOUCHOT (PU-PH)

- Pr. Alexis BOZORG-GRAYELI (PU-PH)

- Pr. Alexandre COCHET (PU-PH)

- Dr. Alan COURTEAU (IR, UBE)

- Dr. Alain LALANDE (MCU-PH)

- Dr. Sarah LECLERC (MCF)

- Pr. Romaric LOFFROY (PU-PH)

- Pr. Fabrice MERIAUDEAU (PR)

- Pr. Marco MIDULLA (PU-PH)

- Dr. Nerea PAYAN (IR, CGFL)

- Dr. Romain POPOFF (CGFL)

- Pr. Gilles TRUC (PU-PH)

- Dr. Jean-Marc VRIGNEAUD (CGFL)

- Pr. Paul-Michael WALKER (MCU-PH)

Chercheurs associés : Dr. Olivier CHEVALIER, Dr. Caroline GUIGOU (PH)

Axes de recherche

Axe 1 : Imagerie multimodalité et théranostique

En savoir plus sur nos thématiques de recherche :

TEP/IRM

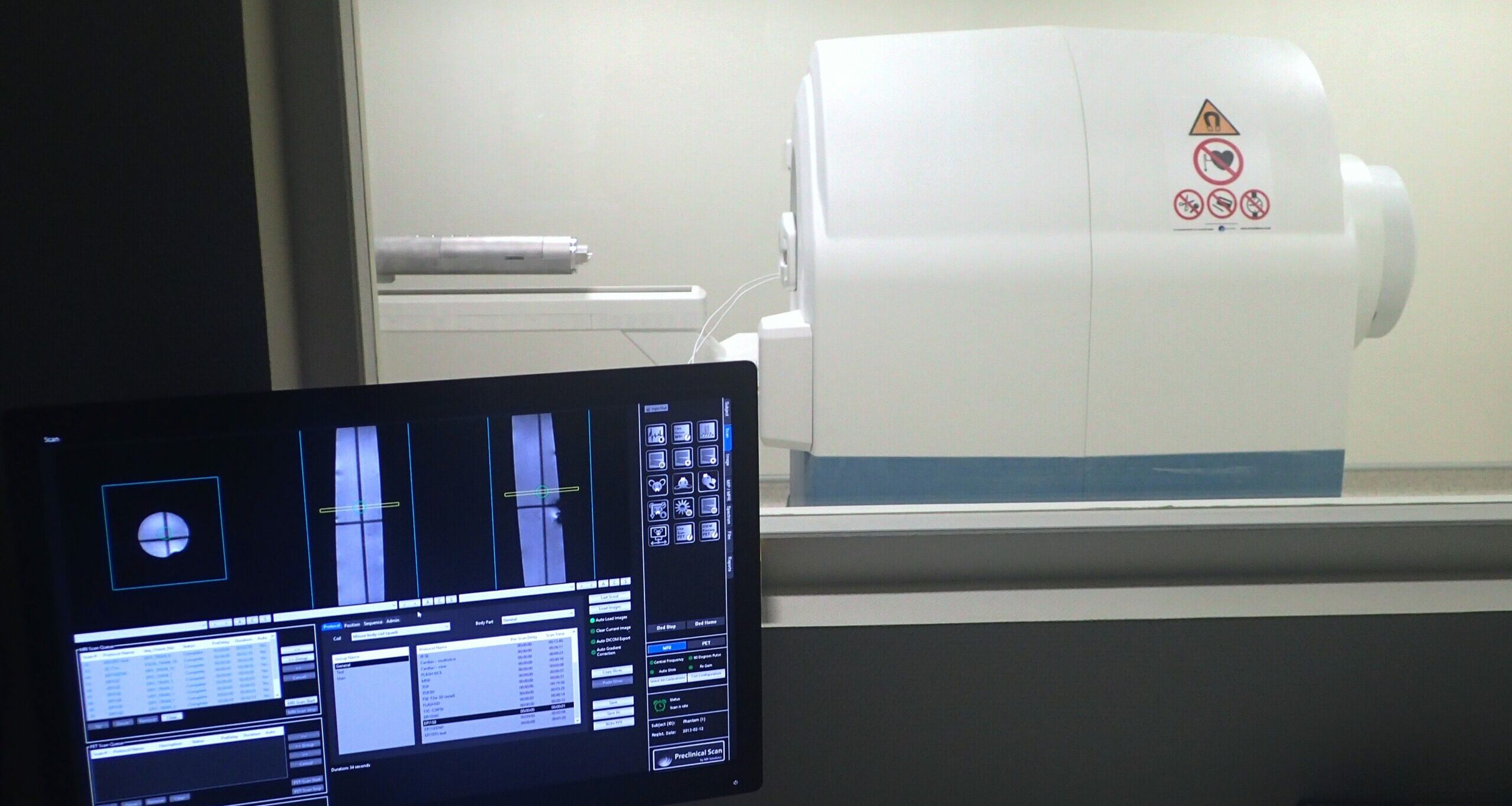

Porté par F. Brunotte puis A. Cochet, le projet intitulé Integrated Magnetic resonance And Positron emission tomography in Preclinical Imaging (IMAPPI – 2012-2024, 7,3 M€) a permis à notre équipe de développer à Dijon un prototype préclinique permettant de coupler simultanément la Tomographie par Emission de Positons (TEP) et l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). En collaboration avec MR Solutions, ce projet a conduit à la commercialisation d’un micro-TEP/IRM et a mis à disposition des équipes de recherche dijonnaises et bisontines, publiques et privées, un équipement scientifique de pointe (EquipEx). L’expertise acquise au cours de ce projet (2012-2024) nous permet désormais de proposer des solutions avancées pour la validation des performances physiques des équipements nucléaires de la plateforme préclinique du CGFL, IMATHERA.

Nous sommes également engagés dans l’amélioration des données quantitatives des imageurs (segmentation et correction d’atténuation en micro-TEP/IRM) pour la dosimétrie et l’imagerie cardiaque, en utilisant les outils d’Intelligence Artificielle (IA) développés par les membres de notre équipe dans les autres axes de recherche.

Radiothérapie Interne Vectorisée – clinique

La Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV) est une stratégie thérapeutique en plein essor pour le

traitement de certains cancers métastatiques ou localement avancés. Elle consiste en l’administration d’un radiopharmaceutique ciblant spécifiquement les cellules cancéreuses, porteur d’un radioisotope dont les particules émises (particules β-, α ou électrons Auger) seront capables d’entrainer la destruction des cellules cancéreuses. La RIV permet également une approche théranostique, avec la possibilité de développer un radiopharmaceutique à visée diagnostique ayant le même comportement biologique que la molécule thérapeutique (traceur compagnon). L’utilisation de ce traceur compagnon permet de vérifier et quantifier l’expression de la cible dans les tumeurs mais également dans les organes sains, ouvrant la voie à des stratégies d’adaptation de la dose (dosimétrie personnalisée). Outre sa participation à des études de phase précoce à promotion industrielle, notre équipe se positionne sur cette thématique de recherche avec des projets allant du développement initial de nouvelles molécules RIV, jusqu’à la mise en place de nouvelles stratégies de dosimétrie personnalisée.

Quelques exemples de projets portés ou co-portés par notre équipe :

– COMETE : Développement de nouvelles molécules de RIV (et leur traceur compagnon) ciblant les cancers digestifs (cancers du pancréas et cancer colo-rectaux). Projet préclinique (financement FEDER) en collaboration avec l’équipe RITM et avec des partenaires industriels (Oncodesign Precision Medicine, Chematech).

– PROFILE : Combinaison de la TEP au 68Ga-PSMA-11 et au 18F-Fluorodésoxyglucose (FDG) pour planifier le traitement par 177Lu-PSMA-617 des cancers de prostate métastatiques. Étude rétrospective multicentrique.

– GaLuPro : Evaluation de la concordance entre la dosimétrie pré-thérapeutique réalisée à partir d’une TEP dynamique au 68Ga-PSMA-11 et la dosimétrie post traitement de radiothérapie interne vectorisée au 177Lu-PSMA-617 chez les patients présentant un cancer de la Prostate métastatique et résistant à la castration hormonale. Étude prospective monocentrique.

Radiologie interventionnelle

La radiologie interventionnelle inclut toutes les interventions mini-invasives percutanées ou endovasculaires guidées par une modalité d’imagerie telle que la radiologie conventionnelle l’échographie, le scanner ou même l’IRM. Son essor a été majeur au cours des deux dernières décennies dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients en pratique clinique, aussi bien en oncologie qu’en pathologie cardiovasculaire ou en neuroradiologie. L’une de nos thématiques de recherche dans ce domaine, parmi de nombreuses autres, est l’embolisation. Il s’agit d’une intervention mini-invasive, en général sous anesthésie locale, souvent en ambulatoire, qui consiste à occlure des vaisseaux artériels ou veineux dans le but de traiter une pathologie particulière, de type malformation vasculaire, saignement, tumeur bénigne ou maligne, varice ou autre anévrisme. Il existe de nombreux agent d’embolisation disponibles sur le marché : agents mécaniques, agents particulaires ou agents liquides. Ils ont chacun des avantages et inconvénients sur un plan technique comme clinique. Nous sommes particulièrement proactifs sur l’étude rhéologique préclinique et clinique des agents emboliques liquides de type cyanoacrylates et copolymères dans de nombreuses indications pratiques. Nos travaux consistent à étudier notamment le comportement endovasculaire de ces agents en termes de distribution, de vectorisation, de viscosité, de visibilité, de navigabilité et d’efficacité. L’utilisation de ces agents liquides est en augmentation croissante par rapport aux autres agents d’embolisation du fait de nombreux avantages à la fois techniques et cliniques, notamment dans certaines indications telles que les hémorragies ou l’hypertrophie bénigne de prostate, permettant d’obtenir de meilleurs résultats cliniques du fait des propriétés physico-chimiques de ces agents.

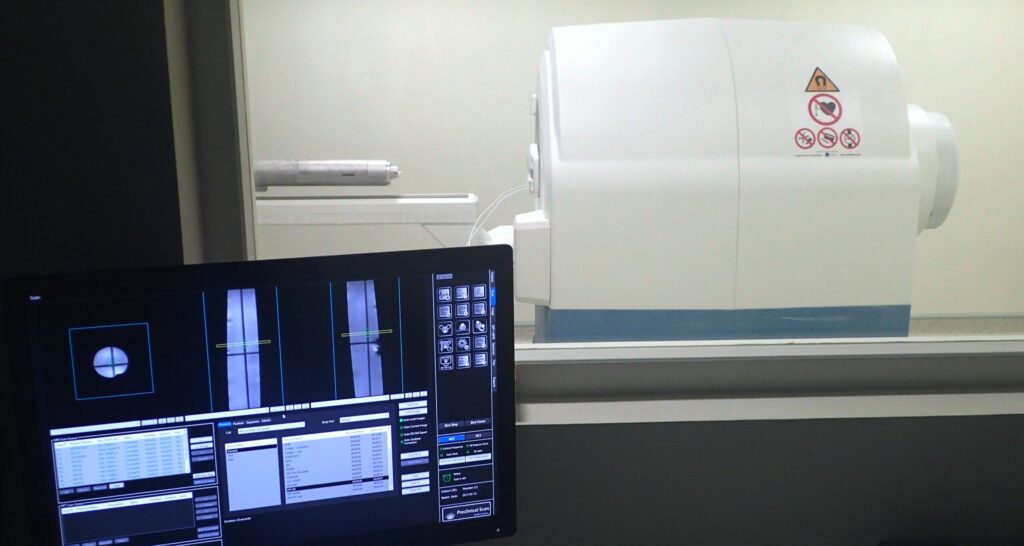

Clinique :

Exemple d’une embolisation de l’artère prostatique d’un patient par cyanoacrylate de chaque côté par microcathéter, sous guidage angiographique, en salle de radiologie interventionnelle, dans le but d’obtenir une réduction volumique de la glande prostatique (estimée ici à 60 cc en échographie) et une disparition des symptômes fonctionnels urinaires

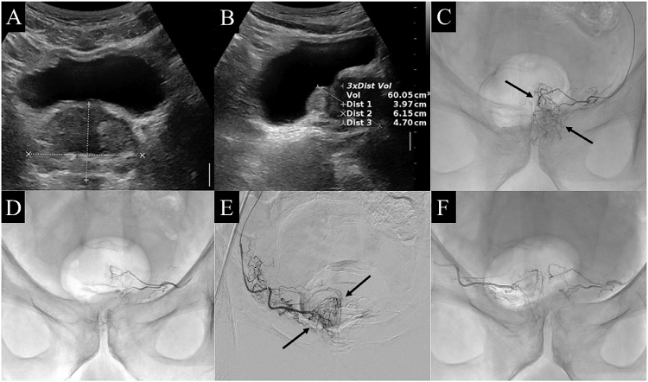

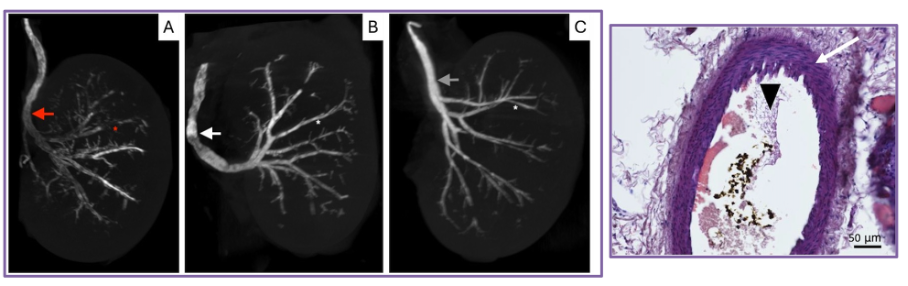

Préclinique :

Exemple d’une embolisation de l’artère rénale de plusieurs lapins par 3 cyanoacrylates différents, montrant une distribution et une homogénéité différentes du cast de colle au sein du réseau artériel distal et proximal du rein en fonction de la colle utilisée, avec une artérite intimale histologique moindre avec le cyanoacrylate « hexylé » que le cyanoacrylate « methylé »

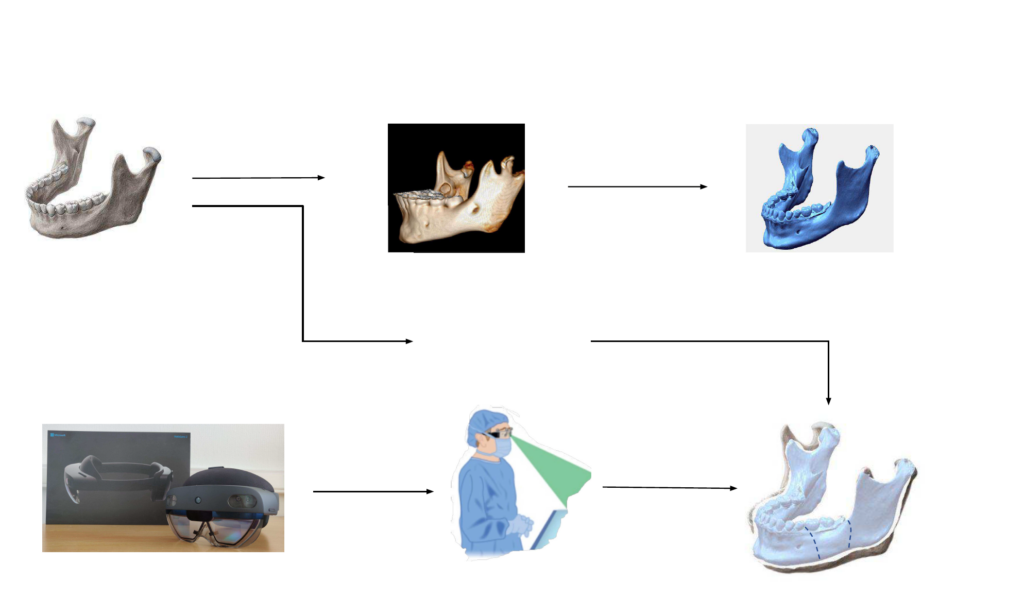

Chirurgie guidée par l’image

La chirurgie guidée par l’image connaît des avancées majeures grâce aux développements en réalité augmentée et en intelligence artificielle, avec des applications dans plusieurs spécialités chirurgicales, notamment la chirurgie de l’oreille et la chirurgie carcinologique de la cavité buccale.

Depuis 2013, l’équipe IFTIM travaille sur un projet visant à développer un système de navigation chirurgicale de nouvelle génération pour la chirurgie de l’oreille. Ce dispositif repose sur la superposition des données de scanner haute résolution avec l’image vidéo de l’oreille (otoscopie), permettant un recalage automatique entre ces deux modalités grâce à des réseaux neuronaux convolutifs. Les mouvements de la caméra sont détectés par des algorithmes d’analyse d’image et appliqués aux données du scanner en temps réel, éliminant ainsi le besoin de capteurs de mouvement et d’intervention humaine dans le recalage. Cette technologie permet d’aOicher des informations stratégiques sur la scène opératoire (cibles, trajectoires, structures sensibles) et ouvre la voie à l’asservissement de robots chirurgicaux ainsi qu’à des applications pédagogiques.

Un modèle en résine d’un os temporal humain vu à travers le casque de réalité augmentée Hololens. Les structures de l’oreille interne (en bleu) et les vaisseaux (en vert et rouge) sont visibles à partir des données du scanner haute résolution du modèle (projet M2 de Mme Alzein).

Dans le cadre de la chirurgie carcinologique de la cavité buccale, la réalité augmentée pourrait apporter une avancée significative dans la réalisation des ostéotomies mandibulaires. L’infiltration tumorale osseuse étant invisible à l’oeil nu, le chirurgien s’appuie sur des examens d’imagerie préopératoires pour estimer les marges de résection. L’utilisation de la réalité augmentée, via un casque Hololens ou un écran d’ordinateur, permettrait une visualisation précise des zones de section, améliorant ainsi la qualité de la résection et réduisant les séquelles fonctionnelles post-opératoires. En phase de reconstruction, la réalité augmentée pourrait également optimiser l’adaptation des lambeaux de fibula à l’anatomie du patient. Par ailleurs, l’intelligence artificielle pourrait simplifier l’enregistrement en supprimant la sélection manuelle des marqueurs anatomiques ou fiduciaux, rendant ainsi le processus plus rapide et fiable.

Ces avancées témoignent du potentiel transformateur de la chirurgie guidée par l’image, qui améliore la précision des interventions et ouvre de nouvelles perspectives pour la personnalisation des soins chirurgicaux.

Radiothérapie guidée par l’image

Les travaux de l’axe radiothérapie en collaboration avec l’équipe IFTIM concerne essentiellement des travaux sur l’innovation en radiothérapie et en particulier la personnalisation du traitement.L’axe radiothérapie favorise l’émergence de projets interdisciplinaires grâce à une gouvernance tripartite (Cliniciens, chercheurs en radiobiologie et en radiophysique). La recherche s’appuie sur des moyens importants et de qualité avec en particulier l’accélérateur guidé par IRM ViewRay® permettant le développement, de la radiothérapie dite adaptative et d’une approche stéréotaxique optimisée.

Les projets se déclinent selon deux grands thèmes :

Thème 1 : Radiothérapie innovante

IRM Linac, IA, imagerie quantitative, radiomique, personnalisation des marges, stéréotaxie, assurance qualité (détecteurs miniatures, optimisation adaptative), pseudo-CT.

Thème 2 : Combinaisons de la radiothérapie et de traitements systémiques

– Préclinique : nanoparticules radiosensibilisantes, immunothérapie, évaluation de la réponse immunitaire radio-induite, identification de biomarqueurs.

– Clinique : protocoles combinant RT adaptative avec nanoparticules ou immunothérapies.

Les enjeux et perspectives au sein de l’équipe IFTIM sont :

– Les travaux autour de l’IRM Linac

– L’extension des études précliniques vers essais cliniques multicentriques

– L’optimisation du parc technologique du département de radiothérapie du CGFL (accélérateurs HALCYON®, ETHOS) pour accroitre le domaine de la radiothérapie adaptative

– La poursuite de l’intégration des approches radiomiques et IA (auto-contouring, analyse des données (facteurs prédictifs des réponses thérapeutiques), Pseudo-CT, Optimisation des traitements)

Conclusion : La participation au sein de l’équipe IFTIM de la radiothérapie du CGFL s’inscrit dans une démarche d’innovation multidisciplinaire. Elle repose sur une dynamique forte, portée par l’expertise technique, scientifique et clinique, avec des projets ambitieux à fort potentiel de transfert vers la pratique médicale.

Exemples de publications de l’axe 1

- Performance Evaluation and Compatibility Studies of a Compact Preclinical Scanner for Simultaneous PET/MR Imaging at 7 Tesla. A. Courteau, J. McGrath, P. M. Walker, R.Pegg, G.Martin, R. Garipov, P. Doughty, A.Cochet, F. Brunotte, J.-M. Vrigneaud. Trans Med Imaging. 2021;40(1):205-217. doi: 10.1109/TMI.2020.3024722.

- Ethylene-vinyl alcohol copolymer-based non-adhesive liquid embolic agent for transcatheter arterial embolization in patients with abdominal/pelvic arterial bleeding: A prospective, single-arm, multicenter cohort study. Loffroy R, Kobeiter H, Vidal V, Frandon J, Pellerin O, Dean C, Sammoud S, Vernhet-Kovacsik H, Derbel H, Aho-Glélé LS, Chevallier O, Sapoval M. Diagn Interv Imaging. 2025;13:S2211-5684(25) 00009-9. doi:10.1016/j.diii.2025.02.001

- Augmented Reality Based Transmodiolar Cochlear Implantation. C. Guigou, R. Hussain, A. Lalande, A Bozorg Grayeli. Otol Neurotol. 2022;43(2):190-198. doi:10.1097/MAO.0000000000003437

- Randomized phase III trial of metabolic imaging-guided dose escalation of radio-chemotherapy in patients with newly diagnosed glioblastoma (SPECTRO GLIO trial). A. Laprie, G. Noel, L. Chaltiel, G. Truc, MP Sunyach, M. Charissoux, N. Magne, P. Auberdiac, J. Biau, S. Ken, F. Tensaouti, J. Khalifa, I. Sidibe, FE. Roux, L. Vieillevigne, I. Catalaa, S. Boetto, E. Uro-Coste, S. Supiot, V. Bernier, T. Filleron, M. Mounier, M. Poublanc, P. Olivier, JP. Delord, E. Cohen-Jonathan-Moyal. Neuro Oncol. 2024;26(1):153-163. doi: 10.1093/neuonc/noad119.

Axe 2 : Analyse d’images médicales et IA

En savoir plus sur nos thématiques de recherche :

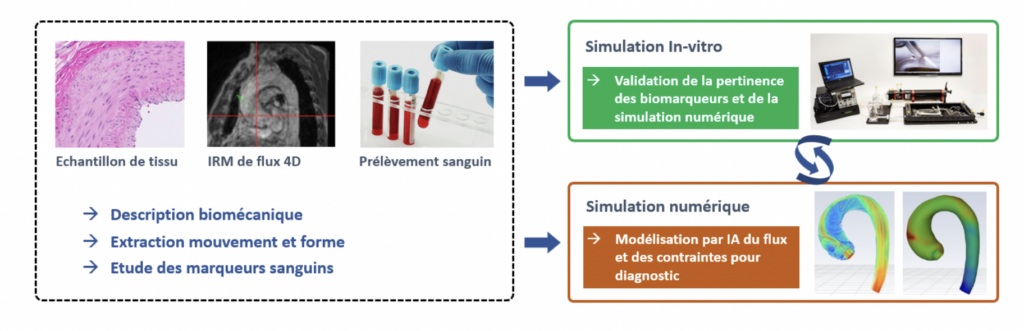

Imagerie cardiovasculaire

La dissection aortique est une affection grave où une déchirure dans l’aorte créant un faux chenal pour le sang et pouvant provoquer une rupture. L’imagerie seule ne suffit pas à évaluer le risque d’évolution. Les travaux de notre équipe, en collaboration avec le CHU de Dijon, visent à créer un jumeau numérique d’aorte pour effectuer ce suivi. Cette simulation sera spécifique à chaque patient atteint d’une dissection chronique de l’aorte afin de modéliser les zones de fragilité et de détecter les patients à risque. Cette modélisation intégrera des informations d’imagerie dynamique (notamment d’IRM), des données cliniques, mécaniques, histologiques et biologiques (via l’étude de marqueurs sanguins innovants). Les résultats obtenus ces dernières années (extractions des caractéristiques biomécaniques à partir de l’étude des tissus, segmentation 4D à partir d’IRM, simulation CFD) rendent possible la génération de ce jumeau numérique. Cette modélisation sera générée à partir d’approches d’intelligence artificielle (IA) de type apprentissage profond, méthodes les plus à même d’intégrer des processus complexes même lorsque leurs interactions ne sont pas parfaitement comprises. Une validation de cette modélisation sera réalisée à partir d’IRM sur fantômes d’aorte en utilisant un banc de test qui simulera le rythme cardiaque et qui soit IRM-compatible. Ces dispositifs faciliteront le suivi des patients et la formation des chirurgiens.

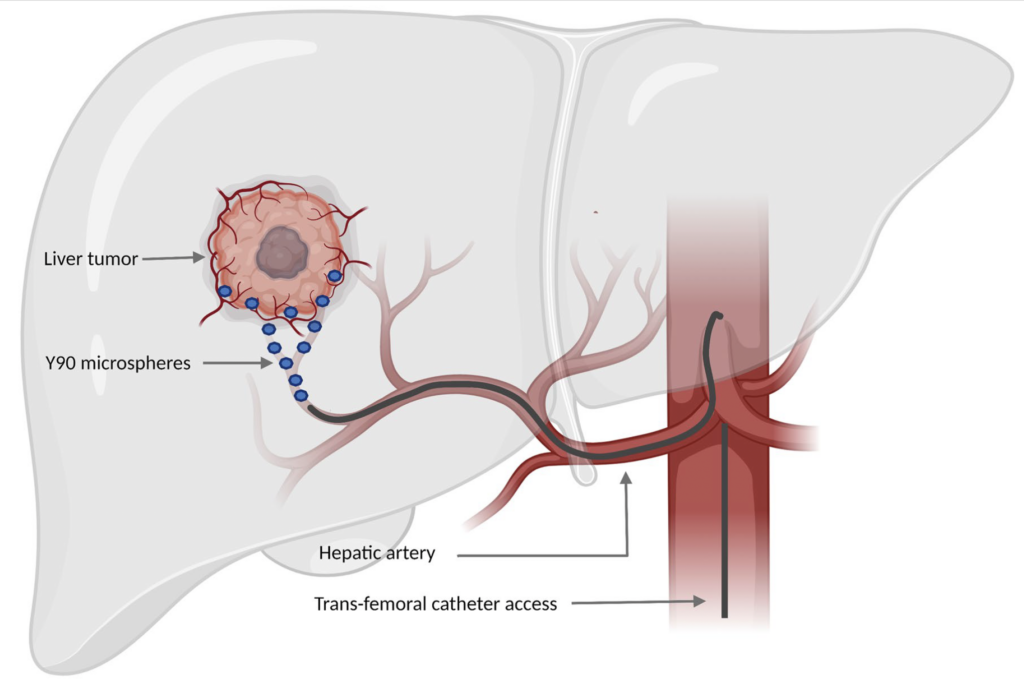

Radioembolisation des tumeurs hépatiques

Parmi les traitements des tumeurs primitives du foie non résécables, la radioembolisation ou Radiothérapie Interne Sélective (RIS) constitue une approche locorégionale de choix. Elle consiste à injecter, via l’artère hépatique, des microsphères chargées d’yttrium-90 (⁹⁰Y), un radioélément à la fois thérapeutique (émetteur β-) et imageable en Tomographie par émission de positrons (TEP) (émetteur β+). Avant le traitement, une phase de préparation (« work-up ») associe Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)/Tomodensitométrie (TDM), artériographie et injection de macroagrégats d’albumine marqués au Technétium-99m (⁹⁹ᵐTc) pour simuler la distribution des microsphères et calculer la dosimétrie. Si l’indication est confirmée en réunion de concertation pluridisciplinaire, l’injection thérapeutique des microsphères est réalisée, suivie d’un contrôle en TEP. Le centre hospitalier universitaire de Dijon Bourgogne et le Centre Georges François Leclerc mènent depuis plus de 10 ans une collaboration interdisciplinaire pour optimiser cette prise en charge. Le projet Deep lEarning tooLs for selectIve iNtErnal rAdiation ThErapy of hepatic tumours (DELINEATE), mené avec l’équipe IFTIM-ICMUB, vise à personnaliser la RIS à travers l’intelligence artificielle, la dosimétrie avancée et la simulation, afin d’en améliorer l’efficacité tout en minimisant la toxicité.

Schéma de l’injection de l’90Y dans une tumeur hépatique lors d’un traitement RIS. (Image issue de Vinal et al. 2022)

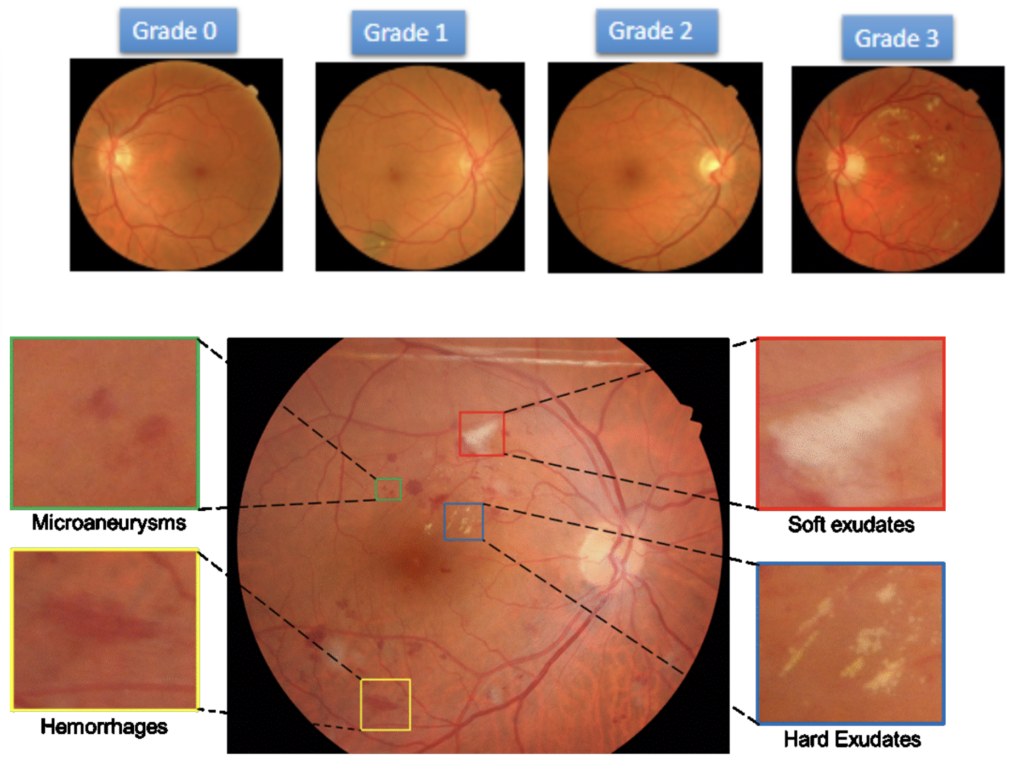

Imagerie de la rétine

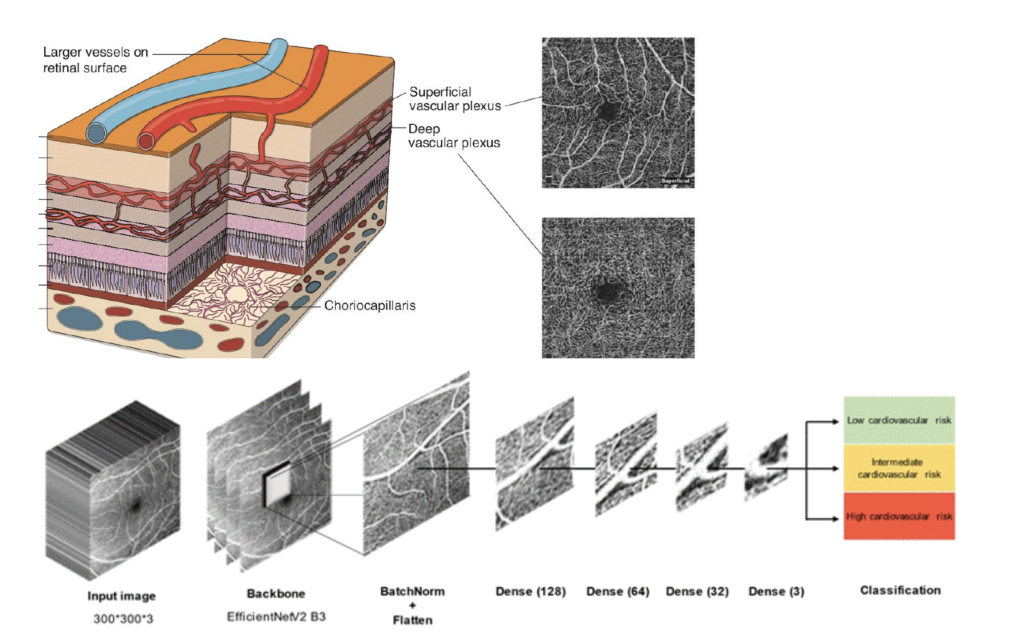

Dans la thématique imagerie de la rétine, nous travaillons essentiellement sur deux axes :

Dans un premier axe nous développons sur des rétinographie ou des OCTs, des algorithmes de segmentation pour la mesure et l’indentification de biomarqueurs (vaisseaux sanguins, Zone fovéal avasculaire, disque optique, Exsudats, microaneurysms,…) et permettre ensuite la classification des pathologies rétiniennes (Rétinopathie diabétique, DMLA, Glaucome,..). Cette thématique nous a conduit à organiser divers challenges académiques dans des conférences phares et à publier dans les meilleures revues du domaine.

Dans un deuxième axe, nous nous intéressons, en collaboration avec le service d’ophtalmologie de Dijon (Pr Creuzot-Garcher et Dr L. Arnould) à développer des algorithmes de prédiction, basés sur des données OCTA, pour la prédiction de score de risque neuro-cardiovaculaire.

Imagerie fonctionnelle et moléculaire pour le monitoring thérapeutique en cancérologie

Le traitement du cancer connaît de grands bouleversements avec l’apparition et le développement de multiples nouvelles modalités thérapeutiques (thérapies ciblées comme les « Antibody Drug Conjugates » ou la Radiothérapie Interne Vectorisée, immunothérapie, CAR T-cells…) avec toutefois une efficacité inconstante et des effets secondaires parfois importants. Il apparaît donc essentiel de développer des biomarqueurs permettant d’établir une stratification pronostique et d’évaluer précocement voire de prédire la réponse à un traitement, afin d’optimiser les stratégies thérapeutiques (changement précoce de traitement en cas de réponse tumorale incomplète, ou au contraire désescalade thérapeutique en cas de très bonne réponse). Cette notion de biomarqueur est essentielle pour le développement de la médecine personnalisée. Notre équipe a acquis une grande expertise dans le développement de biomarqueurs d’imagerie, basés sur la caractérisation moléculaire des tumeurs avant et pendant un traitement, seuls ou en association à d’autres biomarqueurs (cliniques, biologiques, transcriptomiques…). Nos travaux s’appuient sur les plateaux d’imagerie clinique du CGFL et du CHU Dijon (TEP/TDM y compris la TEP « corps entier », TEMP, IRM incluant la Spectroscopie par Résonance Magnétique, TDM y compris un scanner à comptage photonique) et la plateforme d’imagerie préclinique du CGFL « Imathera » (TEP/TDM, TEP/IRM, TEMP, imagerie optique). Ils sont réalisés en étroite collaboration avec nos collègues cliniciens mais également avec des partenaires industriels et portent sur des situations pathologiques variées comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, les néoplasies pulmonaires, les carcinomes hépatocellulaires, les lymphomes de haut grade…

Quelques exemples d’études cliniques portées par notre équipe :

– TREN (NCT02386709) : TEP au 18F-Fluorodésoxyglucose (FDG) avec acquisition dynamique au premier passage pour l’évaluation précoce de la réponse à un traitement néoadjuvant des cancers du sein localement avancés. Etude prospective monocentrique.

– ESTROTIMP (NCT05486182) : Evaluation de l’impact de la TEP au 18F-Fluoroestradiol (FES) sur la décision thérapeutique chez les patients présentant une néoplasie mammaire métastatique traitée par letrozole+palbociclib. Etude de phase IV multicentrique réalisée en collaboration avec General Electric Healthcare.

– PREMETHEP (NCT02847468) : Utilisation combinée de la TEP au FDG et de la TEP à la 18FFLuorocholine FCH) pour prédire la réponse au sorafenib chez les patients présentant un carcinome hépatocellulaire avancé. Etude prospective multicentrique (financement PHRC-K).

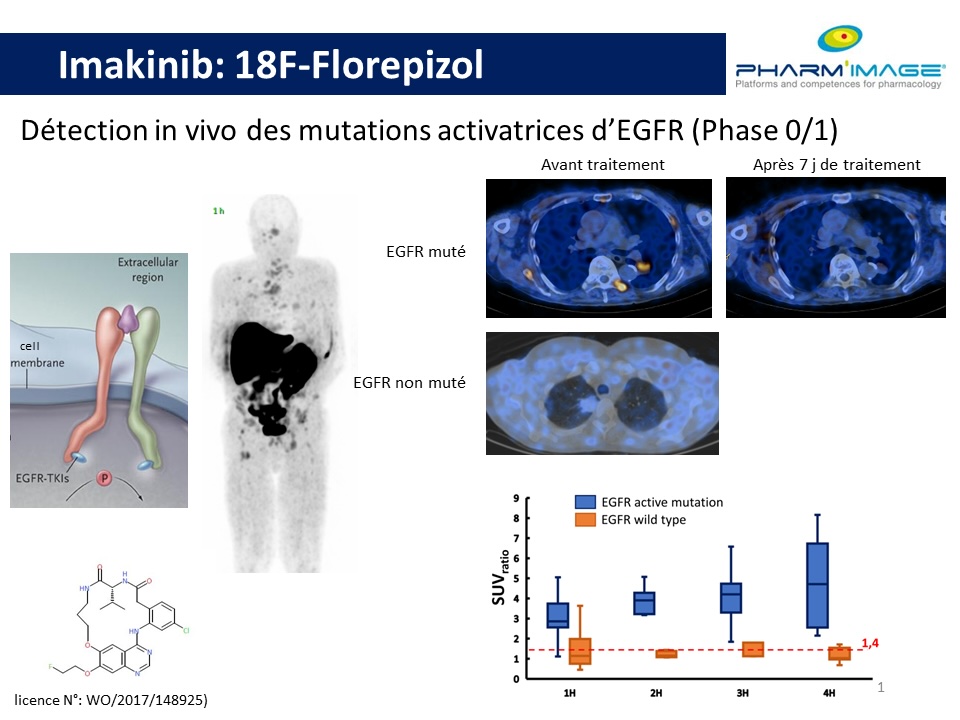

– IMK run 2 (NCT02847377) : Développement d’un nouveau traceur TEP, le 18F-Florepizol pour détecter la présence de mutations activatrices d’EGFR dans les néoplasies mammaires métastatiques ou localement avancées. Etude de phase 0/1 réalisée en collaboration avec la société Oncodesign dans le cadre du GIE Pharmimage.

Exemples de publications de l’axe 2

- Deep Learning Techniques for Automatic MRI Cardiac Multi-Structures Segmentation and Diagnosis: Is the Problem Solved ? O. Bernard et al. IEEE Transactions on Medical Imaging. 2018;(37):2514-2525. doi: 10.1109/TMI.2018.2837502.

- Navigating the nuances: comparative analysis and hyperparameter optimisation of neural architectures on contrast-enhanced MRI for liver and liver tumour segmentation. F. Quinton, B. Presles, S. Leclerc, G. Nodari, O. Lopez, O. Chevalier, J. Pelligrinelli, JM. Vrigneaud, R. Popoff, F. Mériaudeau, JL Alberini. Sci. Rep. 2024;(14), 3522. https://doi.org/10.1038/s41598-024-53528-9

- IDRiD: Diabetic Retinopathy – Segmentation and Grading Challenge. F. Mériaudeau and coll. Medical Image Analysis. 2020; (56)101561, ISSN 1361-8415. https://doi.org/10.1016/j.media.2019.101561

- Biological correlates of tumor perfusion and its heterogeneity in newly diagnosed breast cancer using dynamic first-pass 18F-FDG PET/CT. N. Payan, B. Presles, F. Brunotte, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2020;(47) 1103-1115. https://doi.org/10.1007/s00259-019-04422-4